L’heure de la Lecture est une émission littéraire enregistrée en public

une fois par trimestre à la Médiathèque de Melun : L’Astrolabe.

Son organisateur et animateur Denis Malanda en assure la réalisation

en faisant alterner présentations d’auteurs, écrivains ou éditeurs avec

des lectures de comédiens.

L’heure de la Lecture N°3 a été enregistrée le 17 juin 2017 avec la participation

de la revue La Grappe et du romancier Guy Alexandre Sounda.

Archives de catégorie : Entretien

Entretien avec Chantal Antier Historienne

Un après-midi d’octobre l’historienne Chantal Antier reçoit notre équipe de rédaction chez elle à Avon. Si nos entretiens cherchent à éveiller le désir de nouvelles lectures par la découverte d’un auteur ou d’un acteur du monde littéraire, cette rencontre nous aura permis de réfléchir sur le sujet de ses dernières recherches : les Femmes dans la Grande Guerre 1914-1918.

La Grappe : Chantal Antier, merci de nous recevoir et d’accepter cet entretien pour les lecteurs de La Grappe.

Quelle a été votre motivation personnelle pour entreprendre cette recherche sur la vie des femmes pendant la première guerre mondiale et sa place dans votre parcours d’historienne ?

Chantal Antier : Je n’avais pas du tout l’intention de travailler sur la Grande Guerre, je voulais travailler sur le Moyen-âge ! Voyez le rapport ! Reprenant l’enseignement après la naissance de mes enfants, j’ai voulu suivre des cours en faculté. Mais il n’y avait pas de place dans ce que je voulais faire. J’avais ma licence. Pour faire une maîtrise, on m’a autorisée, à prendre les cours donnés à Vincennes le lundi matin à des militaires. Et le cours était sur la guerre de 1914. J’ai trouvé ça intéressant et dans le même temps mon père est décédé, il avait très peu parlé de cette guerre qu’il avait faite. J’ai trouvé comme tout un chacun des souvenirs, des photos et j’ai su qu’il avait été blessé, ce que j’ignorais. Les deux choses conjointement, mon professeur me propose de faire une recherche sur la guerre de 14 en Seine-et-Marne parce qu’il n’y avait rien eu de fait sur la question. J’ai eu la surprise de trouver énormément de documents aux Archives de Seine-et-Marne. J’y passais mes mercredis et allais à Paris quand il manquait des renseignements. J’ai vu ce département vivre la guerre à travers les gens dans leur village et donc je l’ai sillonné pour voir à quoi ça ressemblait et rencontrer sur place ceux qui s’y intéressaient.

PARCOURS DE L’HISTORIENNE : DE LA THÈSE AU PREMIER LIVRE

La Grappe : Comment êtes-vous passée des études à l’écriture de livres ?

Chantal Antier : Je croyais en avoir terminé avec ma maîtrise mais on m’a demandé de préparer une thèse que j’ai soutenue et ça a marché. Je comptais m’arrêter là, mais un éditeur m’a proposé d’en faire un livre facile à lire. Ça a été La Grande Guerre en Seine et Marne 1914-1918. Ensuite, j’ai écrit des articles pour des revues, pour 14-18 Magazine.

A partir des archives personnelles de mon père qui avait dirigé des tirailleurs algériens pendant la guerre, j’ai écrit un livre sur les soldats des colonies. Je suis la seule femme d’ailleurs à avoir écrit sur le sujet. Et puis, je me suis dit : s’il y a des hommes des colonies, il y a bien des femmes des colonies et personne n’en parle. Pourtant, certaines sont venues en France et ont dû vivre dans des conditions difficiles. Récemment, dans le midi, comme j’en parlais, quelqu’un m’a dit qu’à Toulon, il y avait eu un camp d’Algériens, d’Indochinois et de Chinois et qu’on avait édifié des mosquées pour les uns, des pagodes pour les autres. Et il n’en reste rien, que des traces dans les archives. Il ne faudrait pas laisser perdre ça et faire des recherches ! Ces soldats qui se sont battus avec nous, on ne les a pas toujours bien considérés. A la fin, ils n’ont pas touché de retraites. Il faut imaginer comment les femmes ont pu récupérer leurs maris qui avaient vécu quatre ans avec des Français et qui rentraient dans leurs villages très pauvres. On s’aperçoit qu’il y a beaucoup de sujets qu’on peut encore étudier.

L’HISTORIENNE ET LES FEMMES

La Grappe : Et votre recherche sur les femmes en France dans tout ça ?

Chantal Antier : J’ai continué sur la guerre de 14, on parlait beaucoup des intendants militaires qui étaient chargés de diriger les agricultrices et de vérifier le sérieux de leur travail, les surveiller et leur fixer chaque année des objectifs de production de blé, de fruits, de volailles. Et donc ces femmes qui savaient souvent à peine lire et écrire ont dû apprendre très vite et moi, ça m’a stupéfiée d’admiration. Et dans les usines d’armement, ces femmes qui travaillaient avant dans le textile, à la chocolaterie Menier à Noisiel ou dans les emballages à Champagne sur Seine, comment ont-elles fait pour s’adapter sans formation ? Même si au début de la guerre il y avait encore des ouvriers et en 1915 des permissionnaires pour mettre en route les travaux avec elles. D’ailleurs, on ne croyait pas du tout qu’elles en seraient capables, les directeurs d’usines n’avaient pas envie de les prendre dans ces domaines-là.

La Grappe : Comment se débrouillaient-elles dans ces conditions ?

Chantal Antier : Elles n’étaient pas protégées du tout, ni gants, ni masques. Combien y-en-a-t-il qui ont eu les mains coupées, qui ont été victimes des acides ? L’allocation pour celles qui avaient un mari soldat était si maigre qu’il fallait bien qu’elles travaillent ; leur seul choix, c’était l’agriculture ou l’usine.

C’est une époque où les gens vivaient en famille avec les grands-parents qui les aidaient autant que les enfants, et je regrette qu’on n’ait pas écrit grand chose sur les enfants… parce qu’on n’est pas allé très loin sur les recherches sur les enfants. Et pourtant ! Là, j’ai découvert dans les archives des institutrices qui racontaient les dictées qu’elles faisaient faire. Pouh ! C’était sur la guerre, tout était sur la guerre, elles faisaient écrire des rédactions aux enfants, comme « Vous racontez le retour de votre père blessé à la guerre, quelles sont vos réactions ? Imaginez ». Oui, je pense qu’on n’imagine absolument pas cette France patriote de l’époque formée dans l’école de la République puisqu’on apprenait avec des fusils en bois comment on devait tirer, etc, ça allait avec les cours de gymnastique dans toutes les écoles de Seine-et-Marne comme ailleurs.

Et puis, tout était axé pour soutenir « nos pauvres soldats ».

La Grappe : On encourageait la population à se priver pour les soldats ?

Chantal Antier : On transportait des vivres au front, il y avait entre autres l’Association du Pain de Fontainebleau qui faisait des pains en quantité qu’on leur apportait. Mais le temps qu’ils arrivent, les pains étaient abîmés alors ils leur ont écrit : « N’en envoyez pas, il est pourri, c’est horrible de voir du pain ainsi, nous qui attendions ça ! ».

La Grappe : Est-il vrai que des Françaises ont demandé à combattre aux côtés des hommes sur le front ?

Chantal Antier : En 1915, j’ai trouvé que des Belges et des Françaises avaient demandé à être mobilisées comme les soldats. Tout le monde a bien ri, le gouvernement aussi bien belge que français, ce n’était pas dans les habitudes. Et puis il faut penser qu’à ce moment-là, la femme considérée comme celle qui fait les enfants, doit donc être protégée ; pendant ce temps l’Allemagne accordait des droits à ses ouvrières.

La Grappe : On sent que l’historienne que vous êtes ressent l’ambiance d’une époque et cherche à comprendre comment les gens pensaient à ce moment-là.

Chantal Antier : Oui, cette guerre, cela fait longtemps que j’y travaille, beaucoup de gens m’ont parlé de leurs parents, de leurs grands-parents. Et puis, j’ai heureusement la chance d’avoir un peu d’imagination. En lisant les archives, j’arrive quelquefois à visualiser. J’ai une amie qui me suit dans mes conférences et me dit : « C’est drôle, tu ne fais jamais la même conférence ! Au moment où tu parles, il nous vient des images. ». Je crois que je ne suis pas une « vraie thésarde » comme on dit. J’ai eu le temps de vivre avant, j’ai eu mes enfants. Ça vous change la manière de concevoir les choses.

L’HISTORIENNE CONTEUSE

La Grappe : Vos livres sont d’une lecture très accessible, nous dirions que ce sont des ouvrages savants tournés vers un public non spécialisé : l’historienne est-elle aussi une conteuse ?

Chantal Antier : Ah oui, quand j’écris je pense beaucoup aux gens autour de moi parce que ma famille lit mes livres. Même mes petits-enfants, ça c’est sympa, ce regard des plus jeunes et puis des gens de mon âge, je leur demande qu’ils me disent la vérité sur ce qu’ils en pensent, sinon cela ne me sert à rien.

L’HISTORIENNE ET LES ARCHIVES

La Grappe : Comment avez-vous travaillé, quelles ont été vos sources ?

Chantal Antier : Les archives départementales par exemple m’ont permis d’accéder à la liste des usines en Seine-et-Marne. Mais j’ai aussi consulté les archives militaires de Vincennes et des archives privées. Maintenant la plupart des archives sont numérisées, ce qui n’était pas le cas à l’époque de ma thèse. C’est une bonne chose mais on peut regretter de perdre le contact avec l’archive. Il y a des historiens qui ne se basent pas du tout sur les archives, ils se servent des journaux…et d’après les journaux de la guerre de quatorze on était gagnants à toutes les batailles ! Les journaux c’est facile à lire et à retrouver, les archives ça demande du temps pour dépiauter des kilos de feuilles pour trouver la pépite, mais c’est ça qui est intéressant !

La Grappe : Comment avez-vous eu accès aux informations sur Marie-Julienne Jonot, exploitante d’une laiterie1 à Rubelles ou Marie-Louise de Prat, directrice de l’hôpital militaire de Montereau ?

Chantal Antier : Justement ce n’est pas vieux, c’est en parlant aux uns et aux autres à propos du Centenaire. Je saisis tout de suite s’il y a quelque chose qui peut se rapporter à des faits, et en questionnant les gens…et les gens me disent rarement non. Donc, pour les femmes ce sont surtout les archives d’abord. Après dans les villages où on m’a demandé des conférences sur la guerre, j’ai essayé de parler aux gens, de voir s’ils avaient des souvenirs de leurs grands parents…

La Grappe : L’histoire de Marie-Louise de Prat ne vous a-t-elle pas permis de faire un scoop historique ?

Chantal Antier : Oui l’affaire Marie Curie !! On ne voulait pas me croire, je savais que Marie Curie était venue faire ses premiers essais à l’hôpital militaire de Montereau. On m’a dit : « ce n’est pas possible, on n’en a aucune connaissance… ». Je n’avais pas rêvé, mais je ne me rappelais pas où je l’avais trouvé, ni où j’avais classé cette note. Et puis, coup de chance, dans notre exposition qui sera à l’Astrolabe de Melun en novembre, on cite cet hôpital de Montereau. Alors je dis que j’aimerais bien qu’on parle de Marie Curie, et on me répond : « Oui, mais vous n’en êtes pas sûre ».

La Grappe : Là l’historienne intervient car il faut retrouver la preuve !

Chantal Antier : Oui, donc je me suis adressée au Musée Marie Curie à une charmante jeune femme qui venait d’écrire un livre sur elle et je lui pose cette question à laquelle personne ne croit. Elle me confirme : « Mais bien sûr, elle y était avec sa fille Irène et elle a fait ses premières radios sur des blessés de la bataille de la Marne … ».

La Grappe : Et donc Marie Curie est bien venue faire ses premiers essais d’examen radiologique à Montereau ! Ce n’est pas banal.

Chantal Antier : C’est intéressant. Mais c’est horrible, la façon dont c’est raconté, comment on a ramené ces blessés dans des trains, des voitures à cheval depuis le champ de Bataille de la Marne jusqu’à Montereau, les pauvres étaient morts pour la plupart avant d’arriver.

L’HISTORIENNE, LE NORD ET LE SUD

La Grappe : En étudiant les archives concernant l’ensemble du territoire seine-et-marnais en guerre, avez-vous remarqué des particularités entre le nord et le sud ?

Chantal Antier : Le nord en grande partie était toujours en guerre, le sud lui avait beaucoup d’hôpitaux et d’exploitations agricoles en état… mais le sud n’est vraiment pas considéré par les historiens. Le nord du département ne portant pas d’intérêt pour le sud, je leur dis : « N’oubliez pas que si on ne vous avait pas soignés, si on ne vous avait pas apporté du pain et les produits agricoles, vous croyez que le nord aurait tenu toute la guerre ? ». Là, personne ne me répond…! Nous avions donc des hôpitaux organisés : Fontainebleau, Avon, Samois. Dans beaucoup de villages, les petits hôpitaux dits supplémentaires, c’était des gens qui offraient leur maison, leurs belles propriétés. Tous les châteaux étaient réquisitionnés. Les femmes de la haute société ont servi comme infirmières dans leurs châteaux : ceux-ci ont été laissés dans un état épouvantable sans compensation. Il y en a qui ont vraiment tout perdu.

On oublie qu’il y avait un “consensus” comme dit un historien. Tout le monde est touché par la guerre, c’est la première fois que du haut en bas d’une société, on se mobilise. Toutes les familles se sont impliquées. Les marraines de guerre passaient du temps à envoyer des lettres, des paquets et recevaient les permissionnaires parce que certains soldats n’avaient plus de parents. Sans compter tous ces gens du nord en exode venus se réfugier ici.

La Grappe : On parle de la zone occupée de la guerre de 1940 mais pas de celle occupée en 1914.

Chantal Antier : On commence à en parler maintenant que des gens donnent leurs archives familiales et déposent des lettres aux archives départementales, ça c’est une bonne chose. Moi je n’avais rien sur des zones occupées, des villages massacrés par les allemands. A présent, il y a des chercheurs et parmi eux des femmes qui se lancent dans cette recherche et rapportent des faits impressionnants.

C’est une guerre horrible, plus on l’étudie, plus on le sait, … Je n’aurais jamais pensé si j’avais vécu en 1914 qu’il y en aurait une seconde si près, vingt ans après.

L’HISTORIENNE ET TOUJOURS LES FEMMES

Chantal Antier : Les femmes dans la guerre de « 14 », je n’étais pas partie pour les admirer mais je trouve quand même qu’elles ont fait beaucoup, surtout dans les champs, elles n’avaient pas de chevaux, pas de matériel comme il y en a eu après grâce aux Etats Unis. Elles avaient pour les aider, ça aussi je l’ai découvert dans les archives, des prisonniers allemands d’un grand centre de Montargis. Malheureusement ils n’ont plus les archives, transmises peut-être aux archives militaires de Vincennes. J’ai demandé à les consulter, pour l’instant je n’ai pas trouvé… et donc on envoyait en Seine-et-Marne des groupes de prisonniers, on demandait aux civils plus âgés qui ne pouvaient pas partir à la guerre de les surveiller. Sauf qu’à la fin de la guerre, ceux-là aussi sont partis. Comme il n’y avait plus personne pour surveiller les prisonniers, chaque fois que le front se rapprochait de la Marne, ils désertaient et arrivaient à repasser les lignes côté allemand. Donc les pauvres femmes n’avaient plus personne pour le travail.

Et puis il y a eu ici des gens des colonies, il n’en reste pas grand-chose non plus dans les archives, des Chinois dans la forêt de Fontainebleau qui coupaient du bois pour réparer les voies ferrées, des travailleurs algériens et tunisiens. Certains ont demandé à apprendre le français ; des villages ont demandé à des institutrices de leur donner des cours du soir que la mairie payait. Ces gens, après avoir travaillé dans les champs dans des conditions difficiles, voulaient encore s’instruire.

L’HISTORIENNE ET L’ECRITURE

La Grappe : La Grappe s’intéresse aux écritures contemporaines : quelles sont les spécificités de l’écriture historique d’aujourd’hui ? D’où parle finalement l’historienne quand elle relate l’histoire des femmes d’il y a 100 ans ?

Chantal Antier : On ne disait pas aux jeunes historiens faisant une thèse comment mettre les notes, la théorie en forme : je me suis débrouillée seule. Ce n’est pas du tout la même écriture que pour écrire un roman, ou un essai, sans arrêt il faut se dire « D’où j’ai tiré ça ? Qu’est-ce que j’ai fait de ça ? Bien noter ça… ».

La Grappe : Donc l’historienne a une méthodologie très rigoureuse ?

Chantal Antier : Une méthodologie très difficile à maîtriser et à tenir sur plusieurs années, le temps des recherches. L’écriture par contre c’est différent, on écrit parce qu’on a envie de dire quelque chose, ce n’est pas plus facile. Il faut lire, relire, faire attention à ne pas dire de choses qui ne sont pas vraies. Là aussi, cela dépend beaucoup de la manière dont vous êtes pris en compte par l’éditeur. Et parfois j’ai eu des déboires considérables avec certains d’entre eux. En fait, il y a deux sortes d’écriture : l’écriture universitaire pour les maîtrises, pour les thèses et l’écriture pour le lecteur. Ça c’est vraiment ce que je préfère, écrire pour un plus grand public que les spécialistes. C’est différent et c’est un travail de très longue haleine. J’admire les auteurs qui écrivent un livre chaque année. Moi j’en ai écrit cinq, je trouve que c’est pas mal. Mais là j’arrête…j’ai dit « c’est terminé ». C’est très fatigant.

La Grappe : Vous pensez à Max Gallo, non, peut-être ?

Chantal Antier : Mais il a des livres qui ne sont pas mal.

La Grappe : C’est l’armistice alors ?

Chantal Antier : Exactement. Et puis, on peut écrire toutes sortes de livres.

Entretien réalisé par l’équipe de rédaction avec le concours de Sandra Sozuan.

Avec Richard Taillefer, on parle d’un nouveau Festival de poésie

Dimanche 12 octobre 2014, au Salon Littéraire de Vaux le Pénil, dont nous saluons l’accueil réservé aux auteurs et éditeurs invités par l’équipe de la Ferme des Jeux, La Grappe rencontre ses lecteurs et aussi des auteurs comme Richard Taillefer, poète, auteur de recueils de poésie, co-fondateur de Poésimage et initiateur d’un nouveau Festival de poésie dans son village natal.

F comme festival

La Grappe : Alors Richard, cette création du premier Festival de Poésie de Montmeyan en juillet 2014, ton village provençal, raconte !

Richard Taillefer : Depuis quelques années, un grand nombre d’amis souhaitaient que nous nous retrouvions, en renouvelant l’expérience vécue au temps de Poésimage la revue poésie et arts plastiques que nous animions de 1981 à 2001 à Savigny-le-Temple. Il nous fallait créer un évènement convivial, ouvert sur la poésie sans cloisonnement, ni élitisme, l’approche réelle de l’écriture de qualité.

La Grappe : Rappelons-le, avec Michel Méresse vous organisiez débats et de belles lectures toujours suivis d’un banquet rapprochant le public des auteurs.

Pour Montmeyan, il te fallait réunir toute une équipe autour de toi !

E comme équipe

Richard Taillefer : J’ai fait appel à des auteurs proches du manifeste « Poésie pour vivre » de Serge Brindeau et Jean Breton.

Période emblématique des années 70/90 et des revues Poésie 1, Vagabondages. Biga, Lesieur l’inusable animateur de Comme en poésie, Michel Méresse (La Sape), Jacques Morin ( le Jacmo de Décharge), Eric Dubois ( Le capital des mots, revue du Net). Guy Allix, rencontré lors des feux de bois de La Sape.

S comme sud

La Grappe : Tu t’entourais des auteurs français du nord, et ceux du sud ?

T comme territoires

Richard Taillefer : Le sud c’est avec Christophe Forgeot, auteur installé à Toulon et un chanteur occitan Daniel Daumàs, auteur interprète, « né les deux pieds dans le Verdon ».

I comme international

Richard Taillefer : La dimension internationale a été donnée dès ce premier Festival grâce à la présence de Carjo Mouanda (Congo) et Abbassia Naïmi (Algérie).

V comme village

Richard Taillefer : Pour héberger les intervenants, je me suis appuyé sur la tradition de cet accueil qui animait les fêtes du village. Les quarante trois artistes présents ont été logés chez les habitants pendant les deux jours du festival.

A comme âmes

La Grappe : Préparer un village de 600 âmes à ce bouleversement, ça n’a pas dû être facile.

Richard Taillefer : D’autant que nous avons fait le plein, soit 250 spectateurs à chaque spectacle ou évènement. Pour que les 600 habitants du village accueillent 1000 visiteurs sur deux jours, il faut les convaincre et les associer à la préparation. Au début, on nous a pris pour des fous. Et puis, il faut savoir que préparer deux jours de Festival prend deux ans environ pour : contacter les artistes, mobiliser la population et surtout trouver les financements. La création de l’association porteuse du projet a révélé peu à peu des savoir-faire d’habitants ignorés de nous jusque-là. L’un pouvait imprimer des flyers, un autre proposait de réaliser un calicot de présentation, un expert comptable a rejoint l’association et bien d’autres ont mis leurs compétences au service de cette animation culturelle inhabituelle.

Ce type de projet autour de la poésie prouve que l’originalité de la proposition peut susciter l’intérêt et l’adhésion.

L comme lectures

La Grappe : Certains pourtant, devaient vous attendre au tournant, comme on dit…

Richard Taillefer : On a misé sur la diversité des spectacles, chansons, poésie, scène ouverte, lectures suivies de signatures en privilégiant les rencontres, le partage, la fête par le banquet. Tout faire pour que personne ne se sente exclu. Pour réussir ce pari, on tenait à la qualité des interventions, avec notamment la venue du Sociétaire de la Comédie Française Bruno Raffaelli dans son adaptation de Le Grand Troupeau de Giono, et d’autre part à la qualité de la réalisation technique dans des lieux comme la salle du restaurant ou la salle de coopérative. Pour assurer les meilleures conditions possibles aux acteurs et au public, nous avons eu la participation bénévole d’une société de sons et lumières. Les gens ont dit : « On ne se croyait plus à Montmeyan. » Ce festival : c’est un village transformé pendant deux jours et des rencontres entre artistes qui favorisent de nouveaux projets.

La Grappe :2015 des prévisions ?

Richard Taillefer : Le 7 août 2015, lors d’une scène ouverte, on annoncera le programme des 5 et 6 août 2016 du 2ème Festival Montmeyan en poésie.

Propos recueillis par Colette Millet

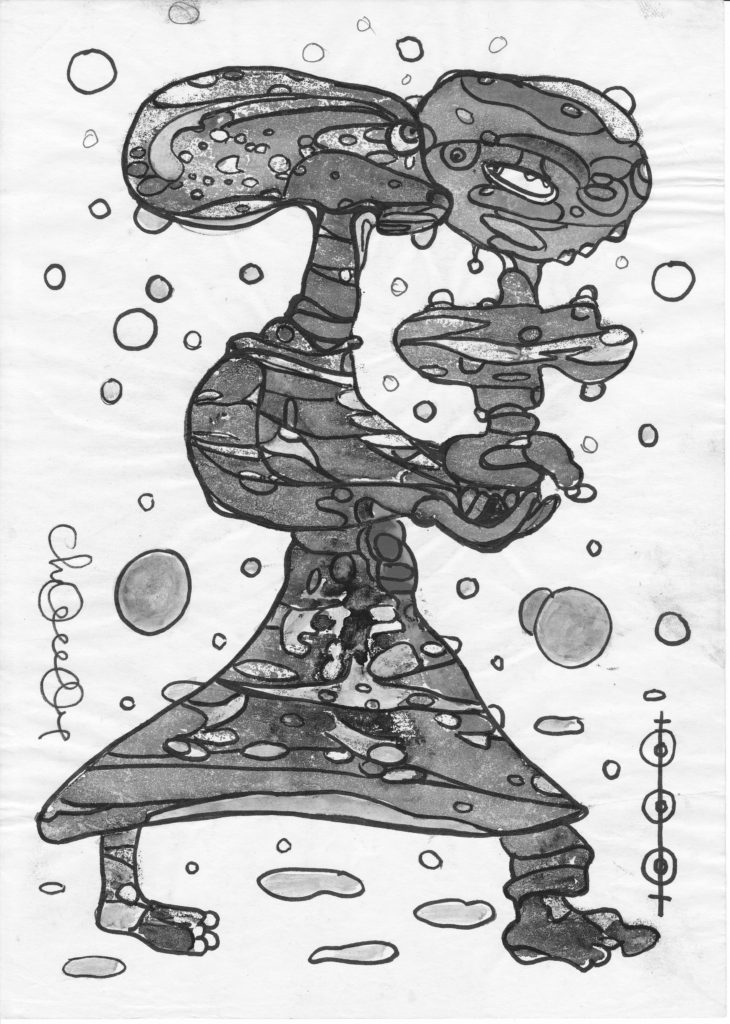

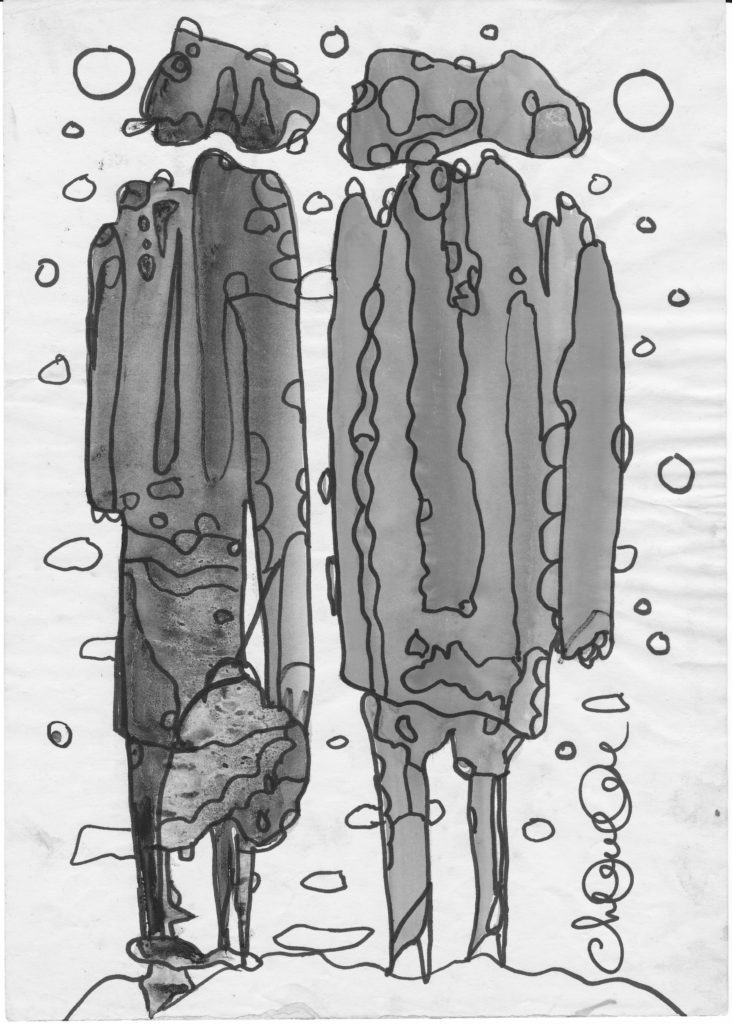

« Faites un rêve avec Chomo »

Un entretien avec Laurent Danchin

Quand et de quelle manière avez-vous connu Chomo ?

La première fois que je suis allé voir Chomo, c’était à l’automne 1975, une époque où je venais de quitter Paris et de m’installer avec ma femme dans un petit village de Seine-et-Marne où un de mes amis tenait une sorte de bistrot alternatif. J’avais alors vingt-neuf ans, et j’enseignais au lycée de Nanterre, à mille lieues de là, dans un univers totalement différent. Ma femme était peintre, mon ami faisait des films et nous avions de vagues projets communautaires, qui se sont concrétisés d’abord par la création d’un potager communal, vite devenu une institution dans un village où la vie battait de l’aile, puis par une exposition dans la salle des fêtes où nous avons réunis tous les artistes des environs.

C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Jean et de Lisette de Maximy, qui habitaient depuis peu de l’autre côté de la Seine, à Samois, en pleine forêt de Fontainebleau. C’est Jean qui m’a un jour amené chez Chomo, qu’il présentait systématiquement à tous ses nouveaux amis un peu comme l’attraction locale.

Mais pour moi, tout de suite, c’est devenu beaucoup plus important, une véritable initiation, et pendant sept ans, hiver comme été, je suis retourné chez Chomo, tous les jeudis après-midi, parce que c’était le jour du marché à Milly-la-Forêt et qu’avec ma Méhari, je pouvais à la fois lui rendre service et être sûr de ne pas le déranger dans son travail. Donc les autres jours de la semaine, j’étais prof en banlieue, et je passais le jeudi avec Chomo.

Pendant sept ans, on a suivi un rituel immuable. J’arrivais, en général avec un plat cuisiné par ma femme dans une petite marmite. D’abord on faisait le tour du domaine puis on prenait le café ou on buvait un verre de Porto en commentant l’œuvre de la semaine ou l’événement du jour, la mort de son coq par exemple, puis on partait pour Milly, où on faisait le tour de tous les commerçants autour de la halle : l’épicerie d’abord, puis le boucher et le quincaillier, où Chomo achetait son camping gaz. Parfois aussi on allait plus loin, dans une rue proche de l’église, acheter des panneaux de contreplaqué ou des pigments, ou alors dans l’entrepôt d’un grainetier, quand il fallait un sac de grain pour les poules. A chaque fois Chomo sortait une ou deux énormités qui effrayaient et faisaient rire tout le monde. Moi, je prenais un air rassurant, pour amortir le choc. Les commerçants ont dû longtemps s’en souvenir : Chomo, c’était l’attraction du jeudi après-midi au marché de Milly-la-Forêt.

Ensuite, c’était le retour, où, quand à la saison on n’allait pas marauder quelques pommes, on passait à la deuxième étape : les décharges publiques des environs. Celle du Vaudoué, où on enjambait les flaques de fuel et faisait fuir les rats qui se cachaient dans les cartons et, parfois, celle de Franchard, un paysage lunaire, immense, avec des traces de caterpillar partout dans la boue séchée autour d’un chaos extraordinaire de matériaux où on aurait pu trouver de quoi bâtir et meubler une maison. Quand ma bagnole était pleine, on rentrait à Achères, au Village d’Art Préludien, où il fallait d’abord tout décharger et porter au long du petit sentier qui menait à la maison, puis quand c’était fini, que la nuit commençait à tomber, on s’asseyait au chaud dans la petite cuisine, après avoir rallumé la cuisinière avec du bois sec coupé en allumettes.

Là, autour d’un café, on parlait pendant des heures, ou on écoutait la musique et les poèmes de Chomo sur le magnétophone rafistolé qu’il disait avoir trouvé dans une poubelle. Parfois aussi, sous sa dictée, j’écrivais des lettres qu’il me demandait d’envoyer en protestation à telle ou telle radio ou chaîne de télévision, ou pour inviter un journaliste ou une personnalité entendue pendant la semaine.

Finalement, très tard, l’hiver dans le froid et la nuit noire, je finissais par repartir. Il me raccompagnait à la route pour fermer son cadenas, et je revenais chez moi, un peu sonné, avec quelques œufs de ses poules ou un gâteau breton qu’il avait acheté pour ma femme.

C’est dans ce contexte que, très vite, nous est venue l’idée d’enregistrer et que nous avons fait ensemble le livre qui est paru chez Simoën en 1978(1). A cette époque-là Chomo me présentait à ses visiteurs comme « un professeur qui est encore plus sale que Chomo », ce qui, dans sa bouche, était évidemment un compliment. Sur un arbre il avait écrit : « La crasse, c’est le commencement d’une nouvelle planète. »

Quelles ont été vos réactions et sentiments en découvrant son œuvre ?

Ce qui m’a tout de suite fasciné chez Chomo, c’est, je dirais, la philosophie de sa démarche : le refus absolu de la société de consommation, le choix de la pauvreté extrême pour préserver une liberté sans aucune compromission, et donc l’usage des matériaux de récupération pour opérer, si l’on peut dire, la rédemption par l’art du gâchis ambiant.

Ce que j’admirais chez lui, c’était à la fois une spiritualité à l’état pur, c’est-à-dire poussée jusqu’à la folie, comme les ermites de l’antiquité, les sâdhus indiens ou les saints à demi cinglés des premiers temps du christianisme, et une démarche d’art total, musique, peinture, sculpture, poésie, architecture, avec en particulier ces admirables bâtiments de plâtre, de bois et de bouteilles, et leurs capots de voitures en guise de toit, qui sont sans doute les plus belles sculptures de Chomo, des sculptures habitables que je considérais comme des chefs d’œuvre d’« architecture sans architecte », comme on disait à ce moment-là.

La plupart des visiteurs étaient baba devant les sculptures et les bâtiments mais redoutaient le personnage et, en douce, émettaient mille réserves à son endroit, ou alors, en groupe, riaient franchement.

Moi, c’est l’ensemble, l’œuvre, la vie et la pensée, qui me fascinaient, et je crois avoir été un des premiers à prendre vraiment Chomo au sérieux et à avoir respecté ce qu’il y avait d’exceptionnel dans son enseigne-ment, au-delà du cabotinage auquel s’arrêtaient les gens, pour n’avoir pas trop à se poser de questions, et qui n’était que sa façon de se mettre en scène dès qu’il y avait du monde.

C’est pour cette raison que j’ai consacré deux ans de ma vie à recueillir et mettre en forme la parole de Chomo, pour qu’on ne puisse plus éliminer son discours, c’est-à-dire la pensée qui animait toute son œuvre et sans laquelle elle n’avait aucun sens.

Chomo recevait les « samedis, dimanche et fêtes, à partir de 14h », et faisait payer la visite « à la sortie, si vous êtes satisfaits ». Dès l’entrée, sur la route, on pouvait lire, dans son inimitable écriture phonétique : « Guérir par le refus de la connaissance », et aussi « Je suis riche de pauvreté, ils sont pauvres de richesse. », un pied de nez aux maisons bourgeoises qui l’entouraient, mais aussi à l’intellectualisme ambiant, en un sens bien pire que l’embourgeoisement matériel.

Sur les arbres du petit sentier de sable, jalonné de jouets cassés, il y avait aussi des choses comme : « Attention au gouffre du raisonnement » ou « Une seule porte de sortie : le rêve ! ». Ou alors : « La vitesse est une insulte au créateur ». Un panneau, qui n’est pas resté longtemps, disait même : « Chomo, gardien des valeurs spirituelles à l’état pur. ».

Tout cela, malheureusement, a disparu aujourd’hui. A l’époque, la plupart des gens trouvaient ça délirant. Avec le recul du temps, ça paraît plutôt prophétique. Chomo était le paradigme de ce que, dans l’art populaire américain, on appelle un artiste visionnaire.

Quel lien aviez-vous avec l’homme ? Que pensez-vous de ses écrits ?

Au début, quand je l’ai rencontré, Chomo était très isolé, surtout l’hiver, et on sentait vraiment dans les alentours une atmosphère de désolation.

Il allait faire ses courses au village le plus proche, à plusieurs kilomètres, avec une vieille voiture d’enfants dans laquelle il avait installé un cageot. C’était un imprécateur agressif et amer. Il se plaignait violemment d’une société qui l’avait rejeté, ce qu’il appelait la « République des petits amis », l’univers « des mannequins et des bureaux ». Il méprisait les critiques d’art et les galeristes et n’aimait ni les intellectuels ni les journalistes.

Mais très vite, mes visites régulières, et surtout l’intérêt que j’ai pris non seulement à son oeuvre mais à son discours et à sa pensée, l’ont apprivoisé et nous sommes devenus très amis.

Parce que le Chomo intime était très différent du Chomo en représentation, quand il faisait son numéro à ses visiteurs et qu’il parlait de lui-même à la troisième personne, comme Jules César dans La guerre des Gaules. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’était pas sincère. Mais en coulisses, c’était un homme très émouvant, et plein d’humour, en tous cas avec moi. Peut-être était-ce l’effet de l’amitié ou d’une forme d’influence que mon tempérament exerçait sur lui. En tous cas, on se parlait très librement et on se marrait souvent.

Un jour il m’a même remercié de lui avoir appris quelque chose : que la vie, au fond, est une tragi-comédie, parce qu’il y a toujours quelque chose de risible même dans le drame le plus épouvantable. Je lui parlais de Nanterre, je lui racontais ma vie sentimentale, lui la sienne, on était vraiment confidents.

Quand ma première fille, Amélie, est née, il l’a appelée « Etoile du soir » parce que sa mère avait déjà plus de trente ans. Et pour elle, quand elle était enceinte, il a écrit spécialement un poème, « Maternité », qu’il lui a donné ensuite avec cérémonie.

Chomo attachait une énorme importance à sa musique et à ses poèmes, plus peut-être qu’à tout le reste, et il me reprochait de ne pas les comprendre. A cette époque-là, j’adorais Bob Dylan et je faisais un rejet assez global de ce qu’on appelle poésie en France, je détestais surtout tout ce qui faisait « littéraire ». Les poèmes de Chomo me paraissaient un peu surannés et pas toujours habiles, parfois même presque ridicules, mais je trouvais très fort tout ce qu’il écrivait sur la solitude dans la nature.

Aujourd’hui je les écouterais sans doute différemment et avec beaucoup plus d’attention.

Pour moi Chomo était d’abord un maître du volume.

Je lui disais souvent qu’il faisait de la musique et de la peinture de sculpteur, ce qui le mettait en colère. A quatorze ans, il suivait les vaches dans les champs avec son matériel de modelage et il avait une connaissance parfaite des formes. J’ai toujours pensé qu’un créateur, en général, a un sens dominant, ce qui ne l’empêche pas de s’essayer dans d’autres domaines également.

Mais si Chomo n’était pas cet extraordinaire sculpteur, est-ce qu’on s’intéresserait autant à sa poésie et à sa musique ? C’est une forme complémentaire de sensibilité qui, comme ses chats ou ses abeilles, ou l’odeur tenace de feuilles mouillées, créait l’ambiance et faisait partie intégrante de son environnement.

Pierre Dhainaut nous écrit : « La seule question qui importe au sujet de Chomo, ne serait-ce pas de savoir s’il jouait un rôle ou non ? Je ne parviens pas à répondre.»(2) Vous qui l’avez très bien connu…

En société, tous les hommes jouent plus ou moins un rôle, même quand ils ne le pensent pas. Et c’est particulièrement vrai chez les créateurs qui sont obligés de bâtir un pont pour communiquer avec les gens ordinaires, qui ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Ça me rappelle ce que disait mon prof de philo : que les sages grecs avaient deux discours, un parler long et un parler court, selon l’interlocuteur à qui ils avaient affaire.

C’est sûr que Chomo ne parlait pas de la même façon avec ses amis, en particulier, et en public, avec ses visiteurs. Mais si on entend par « jouer un rôle » qu’il ne croyait pas à ce qu’il disait, on se trompe. En revanche, comme un bon comédien, ou un bon professeur, il était parfaitement conscient de tous ses effets, et il aimait en jouer. C’était même un des seuls plaisirs sociaux qu’il avait dans son extrême solitude.

Il ne faut pas oublier que, sauf le week-end, il ne parlait absolument à personne et qu’il y avait des mois entiers de la mauvaise saison où, à part ma visite du jeudi, il était absolument seul au monde. Pendant des années, en dehors de la radio qu’il écoutait beaucoup la nuit, et très tôt le matin pour les émissions religieuses, j’ai été son seul lien régulier avec le monde extérieur.

Chomo vivait entouré d’animaux : son coq, qu’il avait appelé Ferdière, après une visite que je lui avais faite avec le psychiatre d’Artaud ( !), et puis ses poules, ses abeilles et ses chats. Comme il disait, pour vaincre la Solitude, il l’invitait à sa table, il lui mettait une assiette à côté de la sienne et il dialoguait avec elle.

Quelle était la position de Chomo sur les anciens, l’art moderne, les contemporains ? Avait-il des liens avec d’autres artistes ? Se prenait-il pour un artiste majeur et avait-il de l’admiration ou du respect pour d’autres courants artistiques ?

Chomo, dans sa jeunesse, avait fait les beaux-arts, où il avait même gagné plusieurs prix et il disait, un peu comme Picasso, qu’il avait mis quarante ans à « se décrotter de l’Académie » et à comprendre que l’art, c’était non pas de copier le réel mais de concrétiser l’imaginaire.

C’est pourquoi on a eu tort de l’assimiler à l’Art Brut, dont il est en fait à l’opposé, comme tous les artistes vraiment « savants ». Chomo, depuis l’enfance, avait un œil exceptionnel, il était passé par une formation académique et s’il était devenu « moderne », comme quantité d’autres artistes, c’était par volonté et par réaction.

C’est seulement à cause de son mode de vie très marginal et surtout de ses convictions, ou si l’on veut de son tempérament caractériel, du moins avec le circuit des galeries et le marché de l’art, tel qu’il était en train de devenir, qu’on l’a, à tort, assimilé aux bizarres, aux « inspirés du bord des routes » et autres « bâtisseurs de l’imaginaire », pêle-mêle avec quantité d’autodidactes beaucoup plus naïfs sur le plan formel et n’ayant, artistiquement, rien à voir(3).

Cela dit, sur la table du Refuge, où Chomo baptisait ses visiteurs au « vin sauvage », l’hydromel qu’il faisait avec le miel de ses ruches, il y avait des livres sur Robert Tatin, les rochers de Rothéneuf ou le facteur Cheval, et il était très content chaque fois que paraissait un ouvrage sur les environnements d’art populaire où figurait son Village d’Art Préludien(4).

C’était ça sa vraie famille, et avec tous ces auteurs, il se sentait en affinité d’abord par son côté libertaire, le fait qu’il s’était retiré à la campagne, en dehors du circuit des galeries, et parce que, comme eux, il considérait avoir une mission morale ou spirituelle à accomplir, un rôle de réformateur dans une société en décadence.

Mais ce qui le rapprochait surtout de ce type de créateurs, et ce qu’ils avaient vraiment en commun, c’était de ne pas appartenir à cette culture bourgeoise, étouffante et dédaigneuse, dont il avait eu à souffrir dans sa jeunesse puis tout au long de sa carrière d’artiste à Paris.

En introduction du livre qu’on a fait ensemble, il avait rédigé d’ailleurs un petit texte manifeste qui se terminait par « Pour un art populaire », un slogan qui a été repris ensuite dans le titre d’une série documentaire à la télévision(5).

Quant aux autres artistes, ceux surtout des années cinquante/soixante – l’art contemporain existait encore à peine à ce moment-là, et Chomo ne s’y intéressait pas du tout –, il avait plutôt du mépris à leur égard, et il parlait d’eux, Vasarely par exemple ou tous les peintres de l’abstraction, comme de « cons qui faisaient des carrés et des ronds sur la côte d’Azur ».

Chomo avait une très haute opinion de lui-même en tant qu’artiste, il était même franchement mégalo, et c’est ce qui insupportait certains de ses visiteurs.

Mais il y avait toujours quelque chose qu’il mettait au-dessus de lui-même, une dimension qui traversait son oeuvre et par rapport à laquelle il était d’une humilité émouvante : la chimie de la matière, la biologie, la météo, la nature.

Souvent humilié dans sa jeunesse, il détestait les galeristes et se plaignait que même Iris Clert n’avait jamais voulu se déplacer pour venir voir son travail.

Mais tout ce qui était art primitif, évidemment, il adorait ça, et il en parlait avec admiration. Il avait toute une documentation comme ça qu’il avait trouvée dans des magazines à la décharge.

Votre livre sur Chomo paru en 1978 a-t-il modifié le regard du public (et des institutions) sur son travail ?

Du public, peut-être, parce que voir qu’un éditeur avait osé s’intéresser à quelqu’un d’aussi dérangeant que Chomo et prendre au sérieux son discours avait quelque chose de rassurant, mais des institutions, certainement pas.

Du reste, quand j’ai publié ce livre, après bien des difficultés – il m’a été refusé de toutes parts, et en termes extrêmement humiliants, par Claude Durand par exemple, qui était alors au Seuil, ou par le patron des Editions Ouvrières -, mon éditeur, Michel Friedman, qui travaillait chez Simoën et venait de publier un petit livre sur le facteur Cheval, m’avait dit qu’on allait avoir toutes les radios et toutes les télévisions.

C’était, par pure coïncidence, l’époque de l’exposition des Singuliers de l’Art, où j’ai écrit la notice sur Chomo dans le catalogue, mais même là, j’ai apporté des livres à la librairie et, je ne sais pas pourquoi, il n’a jamais été mis en vente. On n’a eu aucun média, juste un petit article dans l’Express qui décommandait de lire le livre et conseillait plutôt aux amoureux de l’insolite d’aller rendre visite au « fou de la forêt » pour prendre des photos. C’était encore l’euphorie hédoniste ou gauchiste des années soixante-dix, et je suppose que le discours apocalyptique de Chomo avait quelque chose de dérangeant. Ou alors ça paraissait un peu « réac » et donc suspect à la bonne conscience militante.

Et puis l’année d’après, l’éditeur a fait faillite, et pour éviter le pilon, j’ai racheté tous les livres au poids et j’en apportais régulièrement à Chomo qui en a vendu et dédicacé pendant des années. Du coup son histoire a quand même circulé pas mal et il est devenu un petit peu légendaire, mais dans un circuit extrêmement restreint.

Ce qui est sûr, c’est que pour Chomo cette publication était très importante et qu’il y a eu vraiment pour lui un avant et un après. Parce que, pour une fois, on avait osé publier ce qu’il avait à dire intégralement, sans aucune censure. Désormais on ne pouvait plus lui voler son message, c’était dans le livre : ses critiques de la société en particulier, et ce qu’il pensait du monde des bureaux et des galeries.

Par la suite, assez lentement, sont venus des journalistes, des photographes et des télévisions, qui n’auraient pas osé venir avant, ou que Chomo n’aurait jamais reçus(6).

Et puis le public est devenu un peu plus important, surtout le printemps et les mois d’été.

Quant aux institutions, j’ai réussi un jour à faire venir Bernard Anthonioz, ce qui était en soi une performance, et ce serait une anecdote très amusante à raconter. Il avait été le directeur de la création artistique sous Malraux et, sur le moment, il avait eu l’air plutôt impressionné. Mais par la suite, il a fait machine arrière et il m’a dit au téléphone « C’est trop littéraire, il n’y a pas d’unité ! ».

Grâce à Jean-Paul Favand, du musée des arts forains, nous avons fait venir aussi Jacques Attali, qui était alors le numéro deux de la République et qui avait son bureau « next to the President ». Mais là encore, ça n’a rien donné, sinon une autre anecdote inoubliable. Plus tard Clovis Prévost a amené Jean-Hubert Martin, qui préparait les Magiciens de la terre, mais Chomo n’acceptait d’y participer qu’à condition qu’on expose aussi ses ruches et ses abeilles !(7)

Une autre fois, en compagnie du Docteur Ferdière, j’étais venu avec Henri-Claude Cousseau, qui s’était occupé de Chaissac aux Sables-d’Olonne, et a par la suite donné un coup de main à la collection d’art brut de l’Aracine. Mais il était reparti assez hostile, en me disant d’un air ambigu que tout le monde savait très bien que ce serait l’art brut qui tiendrait le haut du pavé dans dix ans. Comme s’il n’y avait donc aucun mérite à défendre les artistes marginaux en attendant.

Récemment j’ai appris à ma grande surprise que, peu après la parution de mon livre, Alain Bourbonnais, de La Fabuloserie, avait essayé aussi de convaincre Dubuffet de rendre visite à Chomo. Mais Dubuffet, qui devait mourir en mai 1985, était déjà trop malade, et il n’avait plus la force de se déplacer(8).

C’est de là sans doute qu’est né le lien équivoque entre Chomo et l’art brut ou l’art « hors les normes », dont atteste une lettre que Michel Thévoz m’a envoyée en 1985.(9)

Mais si Chomo à l’évidence n’avait pas à être rangé dans l’art brut, c’était bien à coup sûr un des premiers dissidents de l’art en France. Il l’est resté jusqu’à sa mort, et il en a lourdement payé le prix.

Parmi tous les artistes « hors les normes » que vous avez rencontrés, quelle place occupe l’œuvre de Chomo ?

A l’époque où j’ai rencontré Chomo, je ne connaissais rien à l’art brut, ni à Dubuffet, et je m’en fichais même complètement. Mes amis les plus proches étaient des artistes très professionnels : des dessinateurs, des photographes, des cinéastes.

C’est par la fréquentation de Chomo que je suis entré peu à peu dans la famille de tous ceux que passionne l’art populaire marginal.

Par la suite, je me suis intéressé aussi à Robert Tatin, en Mayenne, qui était un peu le contraire de Chomo : un nomade forain et un homme à femmes, alors que Chomo était un puritain sédentaire. La voie de l’amour et la voie de la connaissance, comme dans Narcisse et Goldmund de Herman Hesse. Pour moi c’étaient deux extrêmes complémentaires, et j’aurais aimé faire avec Tatin ce que j’ai fait avec Chomo : une biographie enregistrée, parce que tous les deux étaient des prédicateurs et des enseignants.

Malheureusement j’habitais trop loin, à cause de mes cours j’avais peu de temps, et je n’avais pas les moyens de me déplacer aussi souvent qu’il l’aurait fallu. Je suis allé voir Tatin deux ou trois fois, mais le projet ne s’est pas fait. Je me rappelle qu’un jour, je lui avais apporté le livre de Chomo, qu’il a lu dans la nuit. Le lendemain, il me l’a rendu en me disant : « – Ce type-là, il n’a pas beaucoup de cheveux ! ». C’était tout.

Mais la confrontation des deux destins aurait été extraordinaire. Parce que tous les deux occupaient sur la scène artistique française une position assez semblable : une origine très populaire, à laquelle ils voulaient rester attachés, une situation sociale totalement en marge, et une forme de « folie » mystique ou de recherche spirituelle, aux racines de la civilisation, qui en faisaient des sortes de gourous pour la génération d’après 68 à laquelle j’appartenais.

Pourtant tous les deux, malgré leur bizarrerie apparente, étaient des artistes professionnels, et fiers de l’être. Comme Dubuffet, ou avant lui André Breton, ils cherchaient une nouvelle place pour l’art dans la société, renouant avec des dimensions extra-artistiques, comme dans les sociétés primitives ou au moyen âge.

Et c’est ça qui, moi aussi, m’habitait : ne pas perdre le contact avec la dimension religieuse ou sacrée de la création, c’est-à-dire avec ce qui relie l’activité artistique aux lois universelles. Donc on avait la même folie en commun.

La différence, c’est qu’eux étaient les derniers représentants d’une espèce en voie de disparition, comme les derniers des Mohicans, et qu’ils ne pouvaient qu’annoncer des temps futurs.

C’est la raison pour laquelle d’ailleurs Chomo a appelé son village « l’art préludien », « prélude à une initiation nouvelle ».

Tandis que nous, nous étions condamnés à être l’interface entre deux mondes, un pied dans celui qui disparaissait, l’autre dans le suivant, et donc des transmetteurs ou des fondateurs, comme la génération zéro du monde dans lequel les nouvelles générations sont complètement immergées aujourd’hui mais, contrairement à nous, sans point de comparaison avec le monde d’avant.

Ce qui nous met dans une position exceptionnelle mais intenable, à la limite de la schizophrénie, et avec une responsabilité historique écrasante.

Matériellement, que reste-t-il de Chomo aujourd’hui ? Savez-vous ce que sont devenus les œuvres et son lieu de vie à Achères-la- Forêt ?

La dernière fois que j’ai vu Chomo, c’était en juin 1993, six ans avant sa mort. Il s’était remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, qui avait coupé les ponts avec tous ses amis antérieurs. On ne pouvait donc plus aller le voir, et c’était bien dommage, parce que c’est peu après que j’ai commencé à travailler à la Halle Saint Pierre où on aurait pu lui faire, de son vivant, une magnifique exposition.

En janvier 1991, pendant la première guerre du Golfe, le sculpteur Josette Rispal était parvenue à organiser pour lui, à Milly-la-Forêt, un jubilé magnifique qui occupait les espaces principaux de la ville.

Moi j’étais passé ensuite à l’émission Faut pas rêver, de Sylvain Augier, où j’avais présenté une séquence du film d’Antoine de Maximy sur Chomo qui avait eu un succès extraordinaire.

Chomo, à ce moment là, était au bord de la consécration, des gens lui ont écrit de toute la France. Et puis une chape de silence est retombée sur tout ça, qui a duré des années, jusqu’à sa disparition, en juin 1999.

Aujourd’hui le site n’est plus visitable, il ne reste plus trace de tout le rituel qui accompagnait le visiteur depuis la route, et c’est sa femme et ses enfants qui sont dépositaires de son œuvre.

Quand il m’a revu chez lui avec mes amis, la dernière fois, Chomo était très content. Il m’a dit : « – Je savais bien qu’un jour tu reviendrais vers ton vieux père ! » Il nous a fait faire la visite en grand, on a bu le Porto et on est resté plus de trois heures. A un moment donné, il m’a pris à part, et en me montrant tous les bâtiments, m’arrêtant par le bras, il m’a dit : « – Tu vois, ce que j’ai fait peut-être de plus beau dans ma vie, c’est de ne pas vendre mon œuvre ! ».

Je savais bien qu’à différentes reprises, Chomo avait vendu des peintures et des sculptures, mais uniquement quand il avait besoin d’argent pour s’acheter du matériel, surtout pour financer son film, Le débarquement spirituel, tourné avec Jean-Pierre Nadau et Clovis Prévost. Le plus souvent, il aimait dire que l’art est fait pour être montré, ajoutant : « Une femme ne vend pas ses enfants, on ne vend pas ses prières ». Et lui qui, au départ, avait été si dégoûté par les galeries qui l’avaient refusé, il avait fini par être fier de s’exposer lui-même, sur son terrain, en toute indépendance.

Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet sur Chomo ?

L’idéal, et nous sommes beaucoup à l’attendre, ce serait de pouvoir organiser maintenant une grande rétrospective de l’œuvre de Chomo et aussi, si c’était possible, de faire classer le site et les bâtiments. Je ne désespère pas de pouvoir y parvenir bientôt, avec l’aide de sa femme et de ses enfants.

(Paris, le 13 décembre 2008)

(1)Voir Chomo – Un pavé dans la vase intellectuelle, propos recueillis par Laurent Danchin, Paris, Simoën, février 1978.

(2)Voir l’étude critique du livre des Editions Simoën par Pierre Dhainaut dans Cahiers Internationaux du Symbolisme n° 37-38-39, septembre-décembre 1979.

(3)Voir la rubrique « Chomo » dans Le Livre des Bizarres, de Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière (Paris, Robert Laffont, mai 1981), et le film Chomo : le fou est au bout de la flèche, dans la série « Les Bâtisseurs de l’imaginaire », de Claude et Clovis Prévost (magazine « Fenêtre sur », Antenne 2, septembre 1978). Les inspirés du bord des routes est le titre de l’ouvrage de Jacques Verroust et Jacques Lacarrière, paru à Paris, au Seuil, en janvier 1978. Publié avant mon livre, il n’y est pas question de Chomo.

(4)Le premier en date de ces ouvrages est Les Bâtisseurs du Rêve, de George R. Collins, avec des photos de Michael Schuyt et Joost Elffers (Columbia University, co-édition Abrams New York/Le Chêne Hachette Paris/RFA/Japon, septembre 1980). Vint ensuite Les bâtisseurs de l’Imaginaire, de Claude et Clovis Prévost (Editions de l’Est, 1989) et, plus récemment, toute une section sur Chomo, « L’homme aux vingt-trois réincarnations », dans Les primitifs du XXème siècle, de Jean-Louis Ferrier (Paris, Terrail, octobre 1997). Sans compter l’ouvrage de John Maizels, Raw Creation, Outsider Art and beyond, paru à Londres chez Phaidon en 1996, et à Paris en 2003, sous le titre L’art brut, l’art outsider et au-delà.

(5)Pour un art populaire était le titre d’un documentaire de 52 minutes de Claude Place et Bernard d’Abrigeon, diffusé en janvier 1980 par FR 3 Marseille. La série comportait deux autres numéros, Attention art brut et Béton charmeur.

(6)C’est ainsi qu’en novembre 1982, la télévision japonaise, qui l’avait découvert dans le livre de George Collins, est venue tourner chez Chomo un épisode de A la recherche d’une communauté idéale, une émission de Norihiro Nishimatsu (NHK - Nippon Hoso Kyokai – Japan Broadcasting Corporation).

(7)Mention est faite de Chomo dans « L’art des autres et la magie des uns », une interview de Jean-Hubert Martin par Catherine Francblin, à propos des Magiciens de la Terre, dans artpress n° 136, mai 1989.

(8)Ecrivant à Dubuffet le 7 août 1978, Alain Bourbonnais évoquait sa visite récente à Chomo, « un univers à connaître ». Dubuffet lui répondait, le 13 août 1978 : « J’ai trop mal au dos pour aller voir Chomo. Je reste claquemuré dans ma maison, perché sur mon escabeau, à faire mes théâtres de mémoire. Je renonce maintenant à toute activité de promotion de l’art brut. Je m’en décharge sur vous. ».

(9)« Chomo, m’écrivait Michel Thévoz le 19 décembre 1985, je lui ai rendu visite il y a presque une dizaine d’années, et malgré toute l’impression qu’il m’a faite par son magnétisme, la force de sa personnalité, son humour aussi, je ne suis pas capable d’écrire quelque chose sur lui, d’autant que vous le connaissez mieux que moi et que c’est de vous qu’on attendrait quelque chose. Ce qui m’apparaît important, bien plus que des considérations esthétiques, c’est justement qu’avec Chomo, la création artistique déborde le cadre qui lui est ordinairement assigné et qu’elle réactive des fonctions magiques, philosophiques, thérapeutiques, initiatiques, etc. qui étaient d’ailleurs originellement celles de l’art. Tout cela ressort puissamment du livre que grâce à vous nous avons pu obtenir. ».