« Il entend la lumière qui jaillit en pointillé

du débarras encombré de la campagne gesticulante »

Crépitements de tâches rougeâtres sur le chemin de la soirée, émiettement, émiettement………

Le soleil perce la mousse, larges plaies béantes suintantes : longues langues alléchantes, larges et longitudinales en formes mouvantes.

Les arbres rouges de coquelicot, les haies verdâtres cristallines, grises, jaunes luisent en dedans de ses mains.

Les cailloux de la route raisonnent.

Silence.

Le vert moucheté en paillette déborde le champ de ses yeux.

La soirée d’automne coule en sirop d’ocre d’orge et mémoire de feuilles sur les dernières photos jaunies de sa route.

L’énorme rouleau gris se déploie, cicatrise sa peau.

Oh ciel des incertitudes, poumon liquide !

La plaine en pate étalée suffoque, compressée.

Le duvet des houles caresse le rugueux velours de la campagne.

Homme de peu de patience, les ombres disparaissent.

Le souffle de la terre le berce.

La pluie gicle de partout.

Nul part ou se cacher.

Nul endroit pour le recevoir.

Fuir, courir ou bien se laisser damner.

Il pleut.

Il marche.

Il plante son regard sur le chemin qui dégouline tout devant lui.

Enveloppé de terre, vêtu d’un long manteau vert et gris, l’homme de peu de patience s’enfonce dans ses souvenirs.

Il veut refaire surface.

Il respire petitement et s’agrippe à des certitudes.

Il ne sait plus très bien pourquoi il est parti, ni véritablement pourquoi il revient.

Son chapeau à large bord laisse dégouliner un flux ininterrompu.

Il se berce des musiques humides.

Il cache ses mains dans ses poches comme des coupables.

Son pas s’enfonce.

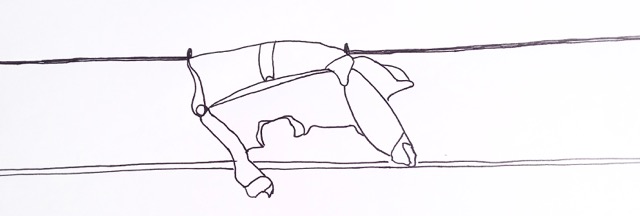

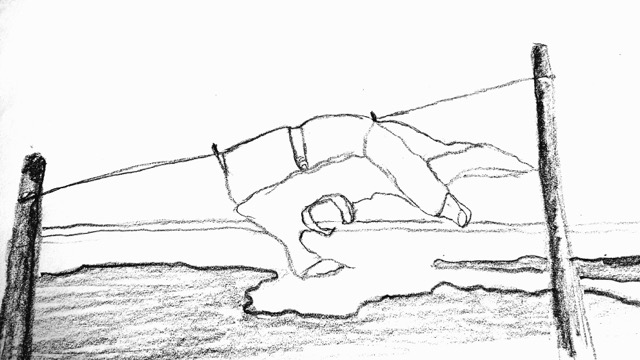

Accroché entre arbre et terre, ses chaussures connaissent le chemin.

Les arbres chantent le vent, ventre de l’homme qui marche.

Il aime, les buissons, les arbustes courageux, le sifflement strident, le silence des oiseaux, la plainte tranquille du long chemin, les cailloux enivrant, les hautes haies, la légèreté adolescente des poteaux télégraphiques, les troncs rougeaux, la lèpre des nuages, le claquement des grenouilles et la légèreté de ses pensées.

Les nuages empêchent-ils tout espoir ?

Il est heureux comme un enfant, un enfant batifolant dans les flaques d’eau au retour de l’école.

Il ne sait pas pourquoi, mais son regard chante le soleil, l’ivresse et le bonheur.

Il a envie de hurler.

Comment faire ?

La pluie en bourrasque bat la campagne avec une telle rudesse qu’elle freine les ardeurs de l’homme impatient.

Il se retient.

Il se tait.

Il se tait depuis tellement longtemps, qu’il ne sait pas s’il retrouvera sa langue un jour : le jour.

La seule chose dont il est sûr s’inscrit sur le chemin.

Il est parti.

Il retourne chez lui.

Dans cette maison, comme un amant.

Quelque chose à dû arrivé pour qu’il parte.

Il entend encore la chanson des murs, du jardin.

Où êtes-vous, large bruissement languissant des enfants au loin dans les rues collées aux murs, cris étouffés et paroles envolées ?

Sa solitude devenait tolérable. Où êtes-vous ?

Ces instants de bonheur comme il aimait les nommer, emplissaient sa vie tranquille.

Il n’avait besoin de rien.

Des morceaux de verre brisant le cristallin de son cœur s’échappent.

Reviens la route comme une amie de longue date.

Longue marche dans le brouhaha de la nuit éclatée.

Ses épaules traversent le décor.

Il marche.

La plaine, la montagne et la forêt se prosternent et se plient aux traces que ses longs compas laissent au cœur de la terre.

Il ne pense pas.

Il marche sans regarder au dehors ni au dedans de lui.

Son œil se ferme.

Sa mémoire entame son cœur.

De longues heures mauves, lézardées, coupées par des instants de clarté fugace, et de rires incontrôlés le bousculent.

La texture pâteuse des nuages l’enveloppe.

Il s’adosse aux arbres de la route.

Les arbres de la route lui chantent un rêve lointain.

L’homme impatient se fait feuille et virevolte.

Un feu dans l’épaisseur du matelas, se colle à ses yeux.

Ses grands yeux dessinent l’art du vivant à travers la lourdeur de l’instant.

Le petit feu clignote comme une petite timide qui ferme les yeux devant l’homme.

Les longs corps disgracieux des poteaux télégraphiques se plient au-dedans puis se détournent pour laisser zigzaguer la petite lueur.

Les arbres, les arbres de son enfance !

Ils sortent de sa tête comme des militaires.

Il n’est pas sûr.

Serait-ce une étrangeté de l’œil offerte par la fatigue des kilomètres allongés derrière lui depuis le temps qu’il marche ?

23h30, le long de la route.

Il se fie à son souffle accompagnant les bruits de la nuit orageuse.

Il entend la lumière qui jaillit en pointillé du débarras encombré de la campagne gesticulante.

Les bras de la belle et longue nuit s’allongent (oh éphémère espoir de l’incertitude du soir).

Il pressent l’avenir comme une douleur qui va se jeter sur lui.

La pluie tourbillonne encore et encore.

Le halo de lumière disparaît, réapparaît.

Un carré de vie surgit tout près de ses yeux étonnés.

Il s’arrête dubitatif.

Il se frotte les yeux.

Tout près de lui, sur le chemin une petite fenêtre ose bravée les cieux déchainés.

Il hésite.

La maison semble si pauvre.

Il frappe doucement à la porte et recule.

La pluie ralentit son travail.

Elle se fait légère, tendre et amoureuse.

Les murs de la maison le regardent avec étonnement : « mais pourquoi diable, attend-il ? ».

Il se rapproche de la porte.

Il s’arrête, recule, reprend son souffle, scrute la fenêtre d’où provient la lumière.

Il lance son poing contre la porte.

Un son de tambour vient résonner dans sa poitrine.

Pas un bruit à l’intérieur, pas un souffle de la maison.

La pluie a disparu.

Le vent a pris la porte.

Il flanque de larges claques aux humains encore debout, dans la tourmente.

Toujours pas un bruit de la maison.

Seul le vent enveloppe les derniers souvenirs de la route.

Pas un murmure des murs.

La lumière est faible mais vivante.

De longues rafales tiraillent les survivants de la nuit.

Il lève les bras mais les laisse retomber sans savoir pourquoi.

Inutile d’en faire plus.

Ils n’ouvriront pas.

La peur.

Pas un chuchotement du ventre de la demeure, rien ne filtre, rien ne se faufile à travers les pierres.

Seule la lumière faible et figée s’accroche à la vie.

Il se détourne, reprend sa route et oublie cette petite lueur éphémère.

Il s’arrête, lève les yeux et tente de lire dans les nuages son avenir.

Il ne voit rien, pas de lumière.

Il repart, pencher en luttant pour avancer.

Il lui semble ne faire que quelques mètres par heure.

Le temps se rallonge de façon inexorable.

Les nuages se sont tus.

Rien ne lui est apparu.

Pas un mot, pas un signe des mastodontes dansant au-dessus de sa tête.

Le vent se pose, s’adoucit, siffle, chante, se cache derrière les arbres et s’allonge devant lui sur la route.

L’homme de peu de patience se redresse et son regard pointe l’horizon sans mot dire.

Un petit sourire éclaire son visage.

La pluie et le vent se sont éclipsés comme deux invités pressés de rentrer chez eux.

L’homme impatient se dresse plus haut : Images du passé s’entrechoquant en ligne cassée mélangeant les instants, les lieux, les personnages.

Il voit des ombres aux airs abrutis, à l’alcool sans fin, aux injures faciles, aboyant sans raison debout.

Son visage bouffi envahit la couleur de ses yeux.

Oh vengeance, toi qui traine les feux de l’homme au creux de ta tristesse, laisse le tranquille.

Il se souvient.

Il revient pour lui régler son compte et dormir enfin tranquille.

Nul doute qu’il a eu peur.

La haine emprunte la route de signes certains.

Ses poings se serrent.

Ses lèvres s’enferment sur des histoires sordides.

Son œil se plante dans l’horizon.

Il sait pourquoi il revient. Il ne lâchera pas son affaire sans explication ou alors……..

Aiguisez son couteau, aiguisez son regard.

Il se rappelle : les rues timides, les arbres immenses, le café du coin, les bruits familiers.

Cette petite ville se faufile dans son esprit.

Il la voit dans l’horizon du chemin, dans la lumière croisée sur le bord de sa mémoire.

Il rentrera tôt le matin dans la petite maison. Il se glissera dans la cuisine.

Il attendra.

Il pointera son couteau et ses yeux luisant sous le soleil.

Il le reconnaitra.

Il aura peur. Mais enfin qui aura peur ?

Il le fera parler. Mais enfin qui parlera ?

Il sait que s’il ne le tue pas c’est lui qui le tuera.

Il sait maintenant pourquoi il est parti.

La peur verte.

Il ne dormait plus.

La peur.

Tous les bruits devenaient des dangers.

Tous les bruits devenaient des signes à interpréter.

Tout était lourd.

Le vent qui frappait dans les volets, la pluie qui filait dans la rue et les arbres, tout se modifiait, s’amplifiait, se tordait, s’exagérait.

Les yeux ouverts, il scrutait le noir de sa chambre.

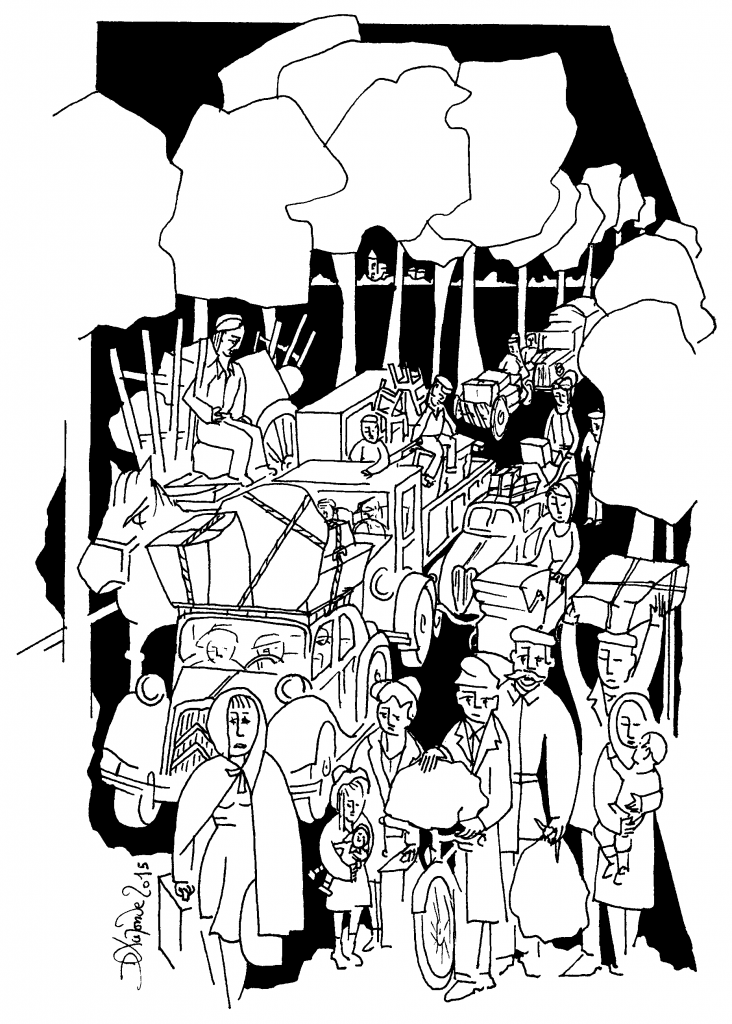

A 8h30, il partit.

Il en était ainsi et il valait mieux partir.

Notre homme s’enfonça dans une pièce humide.

Dans le bureau carré, envahit par la fumée du cigare rance, la lumière blafarde collée au plafond, les volets fermés comme dans une pièce dont on a honte, le chef enfoncé dans sa chaise de mauvais goût, plus vieille que les vieilles, regardait notre homme avec un air de gaz oïl.

Notre homme n’osait pas avancer plus.

Il restait figer.

Pas un mot, pas un geste, pas un signe.

Le chef rota, éructa, cracha et s’essuya la bouche avec son mouchoir immense comme un océan.

Sans attendre un je ne sais quoi, notre homme s’excusa du dérangement et disparut dans la nuit noire.

Les images de cette situation se mêlaient dans sa tête de gueux.

Il pensait que cet homme lui refusera tout aide.

Il devait partir.

Sur, tous les gens du village sont contre lui.

Il sait que son retour sera un signe de violence.

Il doit faire attention.

On le reconnaîtra malgré les années.

On le chassera.

On tentera de le faire repartir.

On le tuera peut-être.

Peu importe, il faut régler ses comptes.

La lune est ronde maintenant, jaune, parfois blanche, des petites tâches rougeâtres et bleuâtres picotent son nez de complice.

Elle est visible, largement grossit dans le ciel devenu serein et paisible comme une petite musique de ruisseau d’été.

Une belle douceur de couleur généreuse enveloppe l’homme de peu de patience.

La lumière de la nuit s’étend tout au long du chemin en terre.

On y voit comme en journée.

Au loin, il remarque des champs parsemés de gros arbres.

La ville est loin encore.

Le paysage est teinté d’une douce auréole se glissant le long des longues routes de la campagne.

Le vent a disparu. La pluie s’est tut, faute de nuages.

Il sourit.

Son pas s’allonge léger sur la terre du chemin.

Il sent la bonne terre humide.

Il voit loin dans l’horizon.

Le geste est heureux.

Tout lui semble beau.

Il voit la résolution de ses problèmes dans les grandes lignes courbes et généreuses de l’horizon qui se dessine dans la clarté lunaire.

La lune accompagne son pied.

Elle lui montre l’ombre des arbres, les images des gens de la ville.

Le dégradé subtil du tableau nocturne en gris royale caresse ses yeux.

En scrutant longuement les signes et les êtres de la nature, il y voit les réponses à ses questions.

Il ira le voir.

Les étoiles l’accompagnent.

Il pense que sa haine ne vaut pas de se battre.

Dans le village, comme les lumières accrochées au plafond de la nature, certains seront d’accord avec lui.

Le maire du village servira d’intermédiaire.

Cet homme est bon comme le petit vin qui se lève tout en volupté, l’entourant de ses bras tranquilles.

Cet homme marié qui a des enfants connait la vie, a de l’expérience, sait de quoi il en retourne, saura trouver les mots et il l’aidera dans ses démarches.

Il ne veut plus se venger.

Il marche rapidement, sans se soucier des oiseaux nocturnes qui hululent joyeusement tout autour de lui.

Le monde lui appartient.

Il retrouvera les voisins qui l’accueilleront chaleureusement.

Ses habits humides virevoltent dans le rythme du pas cadencé imprimé par notre joyeux larron qui chantonne une vieille très vieille chansonnette qui remonte de son enfance :

« Avec quoi faut y chercher l’eau chère Elise, chère Elise, avec quoi faut y chercher l’eau ? Avec un seau mon cher Eugène, avec un seau mon cher Eugène. Mais le seau, il est percé chère Elise, chère Elise, mais le seau il est percé, faut le boucher mon cher Eugène, faut le boucher. La, la, la, la, la, la ».

Tout doucement ses yeux rentrent en lui comme des loupes s‘enfonçant dans son village.

L’immense maison de son oncle surgit, blottit dans ce tout petit village, battu par la grosse horloge de la petite église.

Il voit les courses sans fin dans l’immense parc entourant la maison en L.

En rentrant, les gros arbres empêchaient de voir la maison.

Toute la famille devait faire le tour des gros ormes et des chênes centenaires qui gardaient l’entrée.

Déjà les enfants que nous étions criaient, gesticulaient, battaient des mains et des pieds et enfonçaient leurs rires, leurs joies dans les couloirs et les grandes salles de la vieille maison.

On entendait plus qu’eux.

L’oncle vivait seul dans cette immense et vieille maison et toujours les accueillait sans formalités.

Cette maison était la maison des enfants.

Regardez-les, les voilà déjà partit dans le verger, le poulailler, auprès de l’étang et dans les grands vignes riches en rêves et histoires.

Le ciel est toujours bleu dans ces instants de velours tendre, crémeux et sans fin.

Chatoiement des oiseaux multicolores dans les yeux des enfants qui courent le long des vertes vallées avec de l’espoir toujours dans les mains et la voix.

Les arbres, les hauts arbres, les arbres élégants, les arbres s’enfoncent dans le ciel et y trouvent les anges de l’imaginaire.

Notre homme de peu de patience danse sur les nuages.

Son pas est souple, ample, léger, dansant.

Il dévore le chemin avec gourmandise.

Tout est chaud, sucré, limpide.

Tout s’arrangerait, il le savait, le sentait et le humait dans l’air de la nuit qui doucement lui caressait le bout de son nez.

Il sent que l’aube n’est plus très loin de ses pieds. Le village est là au bout de son rêve.

Il va réussir à dormir.

Il sait qu’il n’aura plus de cauchemars.

Il ouvre ses bras, prend la nuit comme une femme tendre et tranquille.

Son corps respire avec ampleur.

Le grand ciel s’ouvre à lui.

La terre le soulève et l’emporte.

Ses mains tripotent le reste de pain qui l’avait emmené avec lui.

Son ventre croasse.

Les appels de la faim le font sourire.

Il demande un peu de patience.

Il laisse chanter les tensions.

Ses yeux s’enfoncent dans les couleurs de la nuit mais ne voient pas ce qui arrive.

Bruissement des petites feuilles effeuillant les couleurs des arbres debout comme des gardiens aux aguets.

Lèchement par vague vagabonde des frémissements du vent sous les cotillons des branches porteuses de souvenirs.

Le village dort.

Notre bonhomme se recroqueville, sentant en lui, monter de la terre comme une rumeur de ville, un frisson incertain, sans âme, sans raison et, sans couleur.

Sa joie dessine un masque étrange sur son visage : un automne entre ocre, vert, jaune fiancée, langue d’azur au creux des routes, longues traces laissés par les feuilles écrites.

Le pied se ferme et s’enferme.

Dans le ciel de minuscules nuages invisibles s’avancent et rient aux éclats.

Il croit aux étoiles.

Les étoiles filent comme des anguilles dans les mains des enfants.

Soudain, plus rien, ou peut-être des larmes et des rires.

Le pied avance avec prudence sur le chemin.

La route se faufile, serpentine en filets légers tournoyant devant ses yeux d’acrobate. Il voit des maisons au cœur des hautes haies.

6h30, devant lui.

La nuit dégouline lentement le long des verts et bruns coulant le long de ses yeux.

Il a vu la pointe de l’église, là-bas dans l’arbre solitaire.

Le jour monte à ses joues.

Il cherche profondément en lui.

L’horizon se dérobe.

Il sait que sa mémoire le retient.

Il veut piocher des morceaux, pécher des morceaux de puzzle et reconstruire une belle image.

Il plante sa main dans sa poche et creuse la mie de pain.

Il sort le bout de farine durcit.

Il grignote.

Il croit que la faim l’empêche de penser.

Il accélère le pas.

Il essaie de se secouer.

« Ca va revenir, pense-t-il ».

Le puits semble vide.

Rien à tirer de l’homme impatient qui se met à accélérer, à marcher de plus en plus vite.

Il ne doit pas avoir peur.

Il pense à ces cauchemars.

Une image furtive de maison immense et de lui courant à vive allure, éperdue dans des salles vides, immenses, sans fin, le soleil dans les yeux, brulant la rétine, lui crevant les yeux.

Il fait un bond dans le vide et puis plus rien, et puis le noir intense de sa désolation coulant le long de son front, butant contre sa volonté.

Il ne veut plus vivre comme un homme perdu.

Plus rien ne le fera revenir en arrière.

Ses bras nettoient l’espace.

Il s’arrête, trouve une pierre et s’assoit.

Il sort son mouchoir et s’essuie.

Ses mains sont pleines de mie de pain humide.

Il se frotte les mains, les regarde, cherchant dans les lignes, le chemin à suivre.

Il ne voit rien, ne comprend rien et reste hagard.

Creuset de main accueillant sa tête brûlante comme un soleil de midi.

Au loin des bruits.

Lui assis comme une pierre.

La tête dodeline légèrement, vaguement, repoussant le mal qui est en lui.

Les petits nuages timides se transforment en roulement de tambour.

La grosse artillerie déboule en fanfare dégoulinante le long de ses bras.

L’eau tombe sèchement comme une mitraillette.

Il est assis depuis longtemps.

La pluie a pris possession de son être.

Il a le cœur trempé de souvenirs.

Il revoit la tête de son ennemi.

Il a très chaud, veut se lever mais retombe.

Notre homme chasse ses images de son esprit.

Il lance devant son visage ses longs bras, chopine de la tête, se balance de devant en arrière, de droite à gauche et gesticule pantin d’éponge sans pouvoir échapper à la pluie qui redouble de combat.

Elle veut nettoyer le terrain, faire table rase et avancer sur un terrain sec.

Soudain, il se fige en image de possession.

Le rictus sérieux, l’œil lointain, le naseau à l’écoute, le sourcil armé, les bras collés le long du corps, il se lève d’un bloc.

Sans âme, notre homme avance droit devant lui.

Il s’enfonce dans le tout petit jour qui pointe son nez au loin.

Les gros pachydermes collés aux cieux font place à de légères gazelles qui se faufilent entre les étoiles.

L’eau fait marche arrière. Trempé jusqu’à plus soif, il repart comme si rien ne s’était passé.

Son regard à reprit le chemin des fantômes.

Il sent l’odeur de la pierre de village.

Il tremble.

Le virage annonce le lever du jour et les premières maisons à toit de tuiles plates et rouges.

Soudain, sa maison se dresse devant lui.

Elle porte de drôles de cicatrices qu’il ne lui connaissait pas.

Elle a un sourire étrange.

Son comportement ne ressemble à rien.

Une ou deux choses ont changé.

Il ne saurait dire quoi.

La peinture qui a vieillit, les volets qui ont changé de couleur, les parterres de fleurs qui se sont fanés, les arbres qui ont disparu.

Elle est là debout devant lui, se tenant fière comme un voilier, belle comme une forêt de hêtres.

Son esprit se réveille, ses oreilles se dressent, sa tête se contracte, il écoute les bruits du matin clair.

Il attend.

Il n’ose pas avancer.

Il veut se cacher.

Il a entendu un bruit provenant de sa maison.

Il se faufile derrière la haie.

Aux aguets, notre homme scrute les fenêtres et la porte.

Il lui semble que quelqu’un va sortir.

Pourtant rien ne se passe.

Une longue plainte suinte des murs.

Il se cramponne à son désir d’en finir une bonne fois pour toute.

Il veut clore cette histoire.

Il veut régler ses comptes avec l’homme qui lui a volé sa vie.

Il sait qu’il est dans cette maison.

Il le voit dans son lit, dans son fauteuil, dans sa cuisine, partout aller et venir sans scrupule, sans remord.

Notre homme avance doucement vers la fenêtre la plus proche.

Le volet est légèrement ouvert.

Collé contre le mur, il regarde à l’intérieur. La pauvreté de la pièce le laisse dubitatif. Il n’y a plus rien de ce qu’il avait connu.

L’intérieur ressemble à l’extérieur.

La colère s’installe en lui.

Il doit payer.

Il tâte son couteau et son regard dans sa poche intérieur.

Il les sort.

Il s’approche de l’angle du mur pour se cacher et se jeter sur son homme dès qu’il sortira.

De là où il est, il ne peut pas le manquer.

Une énergie nouvelle s’installe en lui.

Il entend du bruit dans la maison.

C’est mon homme, pense-t-il.

Il se contracte, se blottit contre la maison, s’appuie contre le mur, se baisse légèrement, enfonce ses doigts dans le manche du couteau, le voilà prêt à bondir.

Il entend une chaise qui tombe, un bruit lourd et massif, une table qui s’écrase contre le mur, un bruit de verre qui s’éclate au sol, la maison tremble comme si elle avait reçu un coup de tonnerre comme si elle digérait.

Soudain la porte s’ouvre.

Un homme s’effondre sur les marches.

Crachant, vomissant, râlant l’homme de la maison dans un spasme ridicule s’écroule de tout son long.

Baignant dans son sang, il se fige dans une posture ridicule comme mort.

Notre homme fixe longuement cet homme qu’il reconnait parfaitement.

Que faire maintenant ?

Il est pris bizarrement d’un sentiment de dégout et de pitié mélangé à une haine toujours vivace.

Mais que faire maintenant ?

Il aurait aimé le tuer de ses propres mains, gentiment, doucement, lentement sans faire de bruit et repartir.

Mais que faire maintenant ?

Le jour s’est levé.

Le bruit de cet homme dans la rue a alerté le vent et la pluie.

Il n’est plus question de tarder dans les environs.

Il faut partir.

Notre homme de peu de patience comprend immédiatement qu’il n’a plus à rien à faire dans ce monde.

Fermant les yeux se recroquevillant sur le matelas de son rêve, il enfonce son couteau et son regard au cœur de sa pensée.

Il ouvre les yeux.

La maison, la maison……

8h20.

Il se lève.

Il doit partir.